Littérature | Le 22 décembre 2021, par Sambuc éditeur. Temps de lecture : sept minutes.

« Des auteurs et des œuvres »

Marc-Antoine Girard de Saint-Amant

Poète français, xviie siècle

Marquée par les nombreux voyages et le goût des plaisirs, l’œuvre poétique de Saint-Amant (1594–1661) mêle le trivial au spirituel, dans un savant mélange de chansons à boire, de poèmes burlesques et d’une sensibilité d’artiste et d’un sens vif de la nature et des paysages. Oubliée durant tout le xviiie siècle, cette œuvre baroque et vivante sera redécouverte par les parnassiens, en particulier par Théophile Gautier, à la fin du xixe siècle.

Esprit curieux, voyageur infatigable et bon vivant apprécié de ses amis, Saint-Amant fait figure d’écrivain cosmopolite et singulier, parlant l’italien, l’espagnol et l’anglais, et s’intéressant aux sciences et à la philosophie. Grand joueur de luth et joyeux buveur, il fréquente les salons littéraires (dont l’Hôtel de Rambouillet) autant que les cabarets, souvent présents dans ses poèmes.

D’un tempérament réaliste (influencé notamment par les œuvres italiennes de Giambattista Marino), Saint-Amant est doté aussi d’une imagination audacieuse. Dans Le Melon, long éloge paradoxal à la façon de Rabelais, comme dans plusieurs poèmes aux thèmes burlesques, il dispense un ton plaisant, enclin au jeu de mots trivial autant qu’à la description réaliste et précise, qui en fait un des principaux introducteurs du style burlesque où s’illustrera Scarron. Il peint ainsi des scènes où le bucolique se teinte d’une lumière insolite, comme dans la suite de sonnets sur les saisons, marquée par les images et les souvenirs ses voyages (Rome, les Canaries, les Alpes).

Il sait toutefois plier un ton parfois cru à une attention spirituelle délicate, qui marque particulièrement certains poèmes (Le Contemplateur, dédié à Philippe Cospeau ; Moïse sauvé, idylle héroïque, 1653). Son ode à la Solitude, composée dans les années 1620 et très appréciée, sera adaptée par Purcell en chanson dans la traduction donnée par Katherine Philips (1632–1664).

La vie aventureuse de Saint-Amant

Marc-Antoine Girard de Saint-Amant est né en 1594 à Rouen. Son père, Antoine Girard, huguenot, est négociant verrier dans la ville1. Le jeune Antoine (qui porte le prénom de son père) reçoit sans doute une bonne éducation classique, qu’il complétera au fil de ses voyages de l’étude des langues étrangères : anglais, italien et espagnol. Il s’initie également, peut-être dès sa jeunesse, au jeu du luth dont il devient vite familier.

Saint-Amant gagne la capitale en 1616, où il se lie avec les poètes Théophile de Viau (1590–1626), Michel de Marolles (1600–1681), Bois-Robert (1589–1662), Nicolas Faret (1600–1646)… Il reçoit, peut-être à partir de 1624, la protection des Retz, avec lesquels il séjourne à Belle-Île (Morbihan), puis devient avec Faret un ami du comte d’Harcourt. Dès 1625, il se convertit, sans doute par prudence, au catholicisme.

À partir du début des années 1630, il voyage : peut-être au Sénégal en passant par Madrid (1629), en Angleterre (1631, puis à nouveau en 1644), à Rome (1633) qui lui inspire la Rome ridicule, aux îles de Lérins au large de Cannes (1636-1637), puis en Pologne, de 1649 à 1651, où s’affublant du nom de « Saint-Amansky », il accompagne la princesse Louise-Marie de Gonzague, future épouse de Ladislas IV, pour être son secrétaire.

Les voyages inspirent la verve de Saint-Amant : outre les côtes de l’Espagne (Le Passage de Gibraltar, 1640) et la capitale italienne (Rome ridicule, 1643), le poète donnera une évocation moqueuse de l’Angleterre dans le caprice héroïque-comique Albion (1643), écrit à l’occasion de son voyage avec le comte d’Harcourt lors du conflit entre le roi Charles Ier d’Angleterre et son parlement.

En 1634, dès la naissance de l’Académie française, bientôt soutenue par le cardinal de Richelieu, Saint-Amant rejoint les membres fondateurs, dont ses amis Malleville, Faret, Desmaret et Bois-Robert.

En 1645, suite au retrait du duc de Retz, Saint-Amant se retrouve sans véritable protecteur : il trouve une mécène en la personne de la jeune reine Louise-Marie de Gonzague, qui lui octroie une pension. Il accompagne sa nouvelle protectrice, puis rentre en France en passant par la cour de Suède. De retour à Paris à l’été 1651, il publiera deux ans plus tard, en 1653, le long poème du Moïse sauvé, pièce d’épopée biblique au sujet de laquelle il correspondra avec l’érudit Samuel Bochart (1599–1667).

Sa poésie, sans tout à fait renier sa verve passée, se teinte alors de méditations chrétiennes ; en 1655 le poète compose des Stances dans lesquelles il fait l’éloge de l’Imitation de Jésus-Christ traduite par Corneille. Après une retraite à l’écart de la capitale, il fait imprimer La Généreuse, pièce de cent quatorze strophes à la gloire de la reine de Pologne et en écho aux événements de la guerre menée par la Suède contre la Pologne.

Dans ces dernières années il alterne les séjours à Paris et à Rouen. En juillet 1658 paraît le Dernier recueil de ses œuvres. L’année de sa mort, il fait paraître une Lune parlante qui met en scène le roi Louis XIV. Saint-Amant meurt à 67 ans à Paris, à la fin du mois de décembre 1661, son convoi « pris rue des Échaudés à la ville de Brisaque2 ».

Sambuc éditeur

Les poésies de Saint-Amant aux éditions Sambuc

Le Printemps des environs de Paris, et trois autres sonnets sur les saisons.

Coll. « Édisolum ». Découvrir

O Solitude, suivi du poème original de Saint-Amant.

Coll. « Édisolum ». Découvrir

Notes

Note 1. Jean Lagny, Le Poète Saint-Amant (1594–1661). Essai sur sa vie et ses œuvres, Paris, Nizet, 1964.

Note 2. Ville de Brisach : cabaret tenu rue de Seine « par les époux Monglas, tous deux fervents protestants » (Bulletin historique et littéraire, éd. Société de l’histoire du protestantisme français, Paris, Agence centrale de la Société, 1866, t. xv, p. 210).

Indications bibliographiques

La bibliographie la plus complète publiée sur le poète est donnée dans la thèse de Françoise Gourier, Étude des œuvres poétiques de Saint-Amant, Genève/Paris, Droz/Minard, 1961, p. 253-256. Sur les éditions anciennes des œuvres, on consultera le tiré à part de Jean Lagny, Bibliographie des éditions anciennes des œuvres de Saint-Amant, Paris, Bulletin du Bibliophile, 1960, p. 97-236.

Antoine Adam, Histoire de la littérature française au xviie siècle, Paris, 1948-1951, Tomes I et II.

Antoine Adam, Théophile de Viau et la libre pensée française en 1620, Paris, 1935.

Raoul Audibert et René Bouvier, Saint-Amant, capitaine du Parnasse, Paris, 1946.

Lettres de Jean Chapelain, publiées par Ph. Tamizey de Larroque, Paris, 1880-1883, 2 vol.

Paul Durand-Lapie, Un académicien du xviie siècle. Saint-Amant, son temps, sa vie, ses poésies, Paris, 1898.

Alexandre-Alfred Gorgeu de Girancourt, Nouvelle Étude sur la Verrerie de Rouen et la fabrication du cristal à la façon de Venise aux xvie et xviie siècles, Rouen, 1886.

Françoise Gourier, Étude des œuvres poétiques de Saint-Amand, Genève et Paris, 1961.

Gabriel Hanotaux et Auguste de La Force, Histoire du cardinal de Richelieu, Paris, 1932-1947, 6 tomes en 7 vol.

Frédéric Lachèvre, Bibliographie des recueils collectifs de poésies publiés de 1597 à 1700, Paris, 1901-1905, 4 vol.

Frédéric Lachèvre, Glanes bibliographiques et littéraires, Paris, 1929, 2 vol.

Charles de La Roncière, Histoire de la marine française, tomes IV (2° éd.) et V (3° éd.), Paris, 1923-1934.

Mémoires de Michel de Marolles, éd. abbé de Villeloin, avec des notes historiques et critiques, Amsterdam, 1755.

Lettres de Peiresc, publiées par Ph. Tamizey de Larroque, Paris, 1888-1898, 7 vol.

Histoire de l’Académie française par Pellisson et d’Olivet avec une introduction, des éclaircissements et notes par M. Ch.-L. Livet, Paris, 1858, 2 vol.

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’État du cardinal de Richelieu publiés par Avenel, Paris, 1859-1877, 8 vol.

Tallemant des Réaux, Historiettes, texte intégral établi et annoté par A. Adam (Bibliothèque de la Pléiade), Paris, 1960-1961, 2 vol.

Variétés historiques et littéraires. Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers revues et annotées par E. Fournier, Paris, « Bibliothèque elzévirienne », 1855-1863, 10 vol.

Jean Lagny, « Le Poète Saint-Amant et le protestantisme », Bulletin de la Soc. d’histoire du Protest. français, Paris, 1957, pp. 236-266.

Entités nommées fréquentes : Saint-Amant, Rome, Pologne, Paris, Rouen, Histoire, Richelieu.

L’actualité : derniers articles

nature et biologie

Golfe du Lion : une étude révèle les risques des éoliennes en mer pour les oiseaux migrateurs

nature et biologie

Liste rouge de l’UICN : les phoques arctiques et les populations d’oiseaux de plus en plus menacés

Nature et biologie | Le 14 octobre 2025, par André Roussainville.

nature et biologie

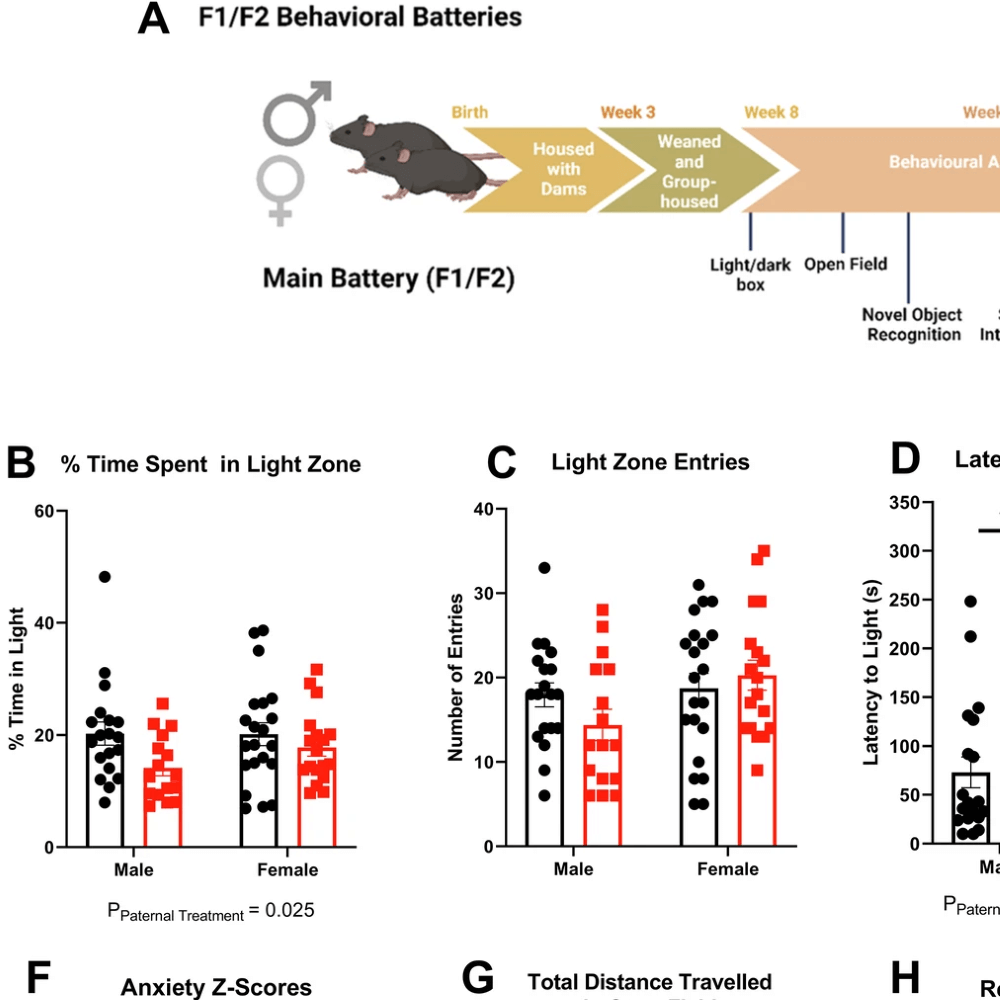

Neurosciences : le Covid-19 pourrait affecter la santé mentale des générations futures

Nature et biologie | Le 14 octobre 2025, par Sambuc éditeur.

Rechercher un article dans l’encyclopédie...